Alors que 2023 se classe comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, un groupe de 50 scientifiques internationaux dont Valérie Masson-Delmotte, Sophie Szopa, Aurélien Ribes, Karina von Schuckmann et Pierre Friedlingstein, issus de plusieurs organismes français (CEA, CNRS, Mercator Océan international, Météo-France, IPSL-ENS, Paris Saclay) viennent de publier dans la revue scientifique Earth System Science Data, leur deuxième rapport annuel sur les indicateurs du changement climatique mondial.

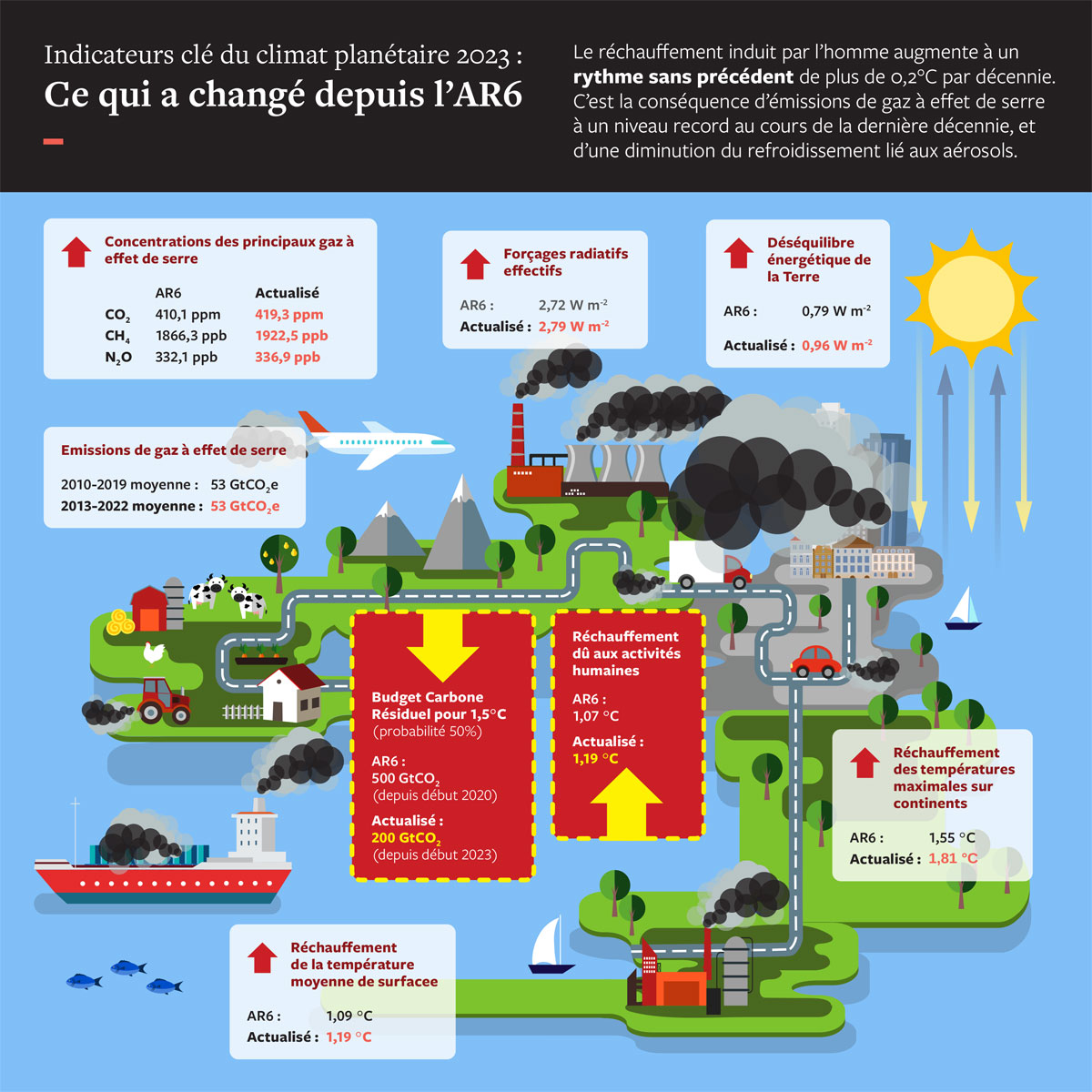

Cette année encore, les conclusions de l’étude révèlent que le réchauffement dû aux activités humaines continue à augmenter, pour atteindre 1,19 °C au cours de la dernière décennie (2014-2023) par rapport à la période préindustrielle et qu’il dépasse donc les 1,14 °C estimés entre 2013 et 2022 (et indiqués dans le rapport de l'année dernière). L'analyse montre également que le budget carbone résiduel, c'est-à-dire la quantité de dioxyde de carbone qui peut être émise avant d'entraîner un réchauffement de la planète de 1,5 °C, n'est plus que d'environ 200 milliards de tonnes, soit l'équivalent de cinq années d'émissions actuelles.

Indicateurs clés du climat planétaire 2023 © CEA, CNRM, Météo France, CNRS

Si l'on considère uniquement l'année 2023, le réchauffement dû aux activités humaines a atteint 1,3 °C.

Ce chiffre est inférieur au réchauffement global observé au cours de cette même année (1,43 °C), ce qui démontre que la variabilité naturelle du climat, en particulier le phénomène El Niño, a également joué un rôle dans la température record de 2023.

Ce rapport présente également de nouvelles informations sur les effets de la réduction des émissions de soufre, notamment celles issues de l'industrie du transport maritime mondial. Ces émissions ont un effet refroidissant sur le climat en renvoyant directement la lumière du soleil vers l'espace et en favorisant la formation de nuages plus réfléchissants. La diminution continue de ces émissions ont réduit cet effet. Bien que ce phénomène a été compensé l'année dernière par les émissions de particules dues aux incendies de forêt au Canada, le refroidissement induit par les émissions de particules va continuer, à long terme, de diminuer, soulignent les auteurs du rapport.

« Une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, causées à 70 % par la combustion fossile (pétrole, gaz naturel et charbon), limitera le niveau de réchauffement planétaire que nous connaîtrons à terme. Dans le même temps, nous devons construire des sociétés plus résilientes. La dévastation causée par les incendies de forêt, la sécheresse, les inondations et les vagues de chaleur que le monde a connus en 2023 ne doit pas devenir une nouvelle norme », précise le professeur Piers Forster, directeur du Priestley Centre for Climate Futures de l’université de Leeds (Grande-Bretagne) et coordinateur de l’étude.

Autre résultat clé : les niveaux élevés d'émissions de gaz à effet de serre (GES) affectent également le bilan énergétique de la Terre : les bouées océaniques et les satellites suivent des flux de chaleur sans précédent dans les océans, les calottes glaciaires, les sols et l'atmosphère de la Terre. Ce flux de chaleur est 50 % plus élevé que sa moyenne à long terme.

Cette deuxième mise à jour annuelle après le 6ème rapport GIEC met en évidence l'intensification de l'influence humaine sur le climat, avec un rythme encore plus rapide d'accumulation de chaleur dû aux activités humaines, et décortique comment la modulation temporaire par la variabilité climatique naturelle (en particulier El Niño) en plus du réchauffement dû aux activités humaines a conduit au record de température planétaire observé en 2023. La gravité des effets observés cette année (qui ne sont pas abordés dans notre article), liés à la chaleur extrême sur terre et en mer, aux précipitations extrêmes, à la sécheresse et aux incendies, sur les écosystèmes, les populations, les infrastructures et l'économie, montre malheureusement clairement pourquoi chaque incrément de réchauffement supplémentaire compte. » Valérie Masson-Delmottte, clmimatologue au CEA

Les conclusions de ce rapport doivent éclairer et guider le renforcement des plans d’action pour le climat que tous les pays du monde se sont engagés à présenter à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) d'ici à 2025, afin de réduire les émissions et de s'adapter aux effets du changement climatique.